Genossen zur Genossenschaft: Unsere Interview-Reihe

Die Interview-Reihe Genossen zur Genossenschaft von CoopGo Genossenschaftsverband e.V. soll einen Eindruck davon geben, wie Genossenschaft funktioniert, was sie ist, sein soll und sein könnte. Wir wollen Lust machen auf Mitbestimmung und Mitgestaltung. Mit vielen Beispielen, die zeigen: Ihr könnt das auch.

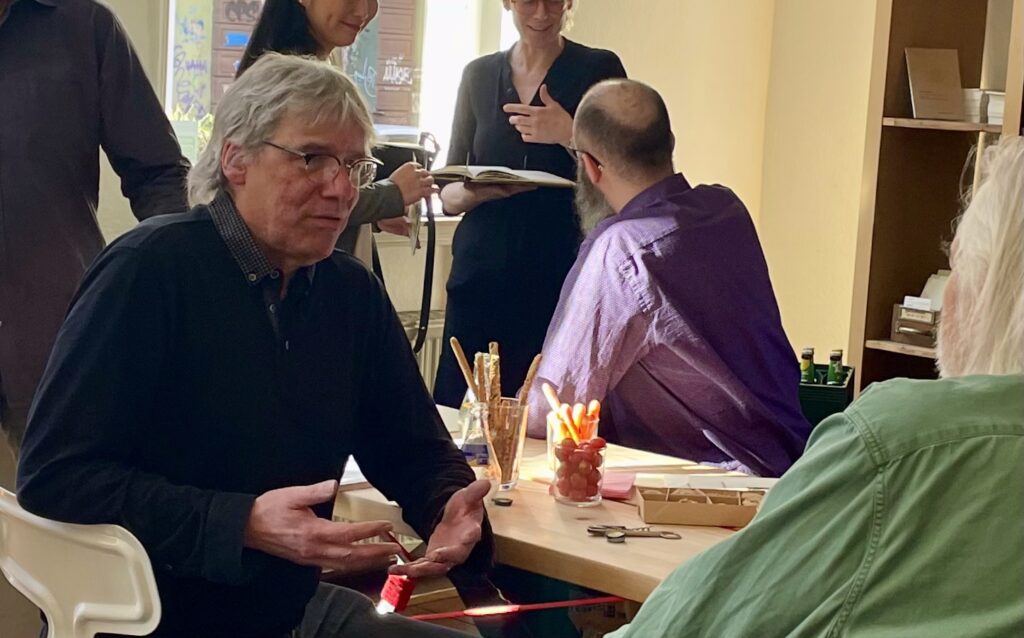

INTERVIEW mit Genossenschaftsexperte Dr. Stephan Peter

Dr. Stephan Peter ist Saarländer, lebte in den USA und interessiert sich für Flamenco in Andalusien. Die Themen Wirtschaftsdemokratie und Genossenschaften begleiten ihn sein Leben lang, in der Regel ehrenamtlich. Er ist u.a. Autor der Veröffentlichung: „Die Firma sind wir“, in der er saarländische Genossenschaften porträtiert.

September 2025

Frage: Was hast du zuerst gedacht, als wir dich für dieses Interview angefragt haben?

Fragte mich: was ist der Mehrwert? Was kann von Interesse sein?

Bin heute altersbedingt vielleicht Mentor, und sicher nicht mehr Aktivist an der Frontlinie. Mein Fokus ist das Saarland – mit internationalen ‚Ausreißern‘, bedingt durch die Biographie. Das Saarland war lange von der Montanindustrie beherrscht. Das ist heute fast weg. Aber die Solidarität und Würde der Arbeit aus jener Zeit lebt noch in der Erinnerung. Es gibt ein ‚Window of Opportunity‘: können wir die alten Werte in neue zeitgemäße Formen gießen? Bei diesem Versuch sehe ich mich nicht als Akademiker, Redner, Schriftsteller, Aktivist, Organizer – sondern mochte immer den Punkt, wo diese Dinge zusammenkommen. Am ehesten noch ein Kind der neuen sozialen Bewegungen Ende der 1970er: „Practice what you preach“.

In Deutschland herrscht jetzt ein Gefühl des Unwohlseins, der Verärgerung, der Ohnmacht, weit über den Osten hinaus. Nur alte Lösungsansätze für die Zukunft zu bemühen, greift zu kurz. Die direkte Beteiligung der Bürger und Beschäftigten wird wichtiger als früher. Im Sinne des Bürgerrechtlers Martin Luther King: ‚I am somebody‘. Ich bin Jemand, auch ich zähle. Die basisdemokratische, partizipative, untere Gesellschaftsebene gewinnt an Bedeutung. Und Genossenschaften gehören zur Modernisierung und Transformation dazu. Darauf möchte ich aufmerksam machen.

Frage: Was meinst du eigentlich mit ,Genossenschaft‘? Was ist das für Dich?

Genossenschaft kommt von genießen. Die Anwesenheit der Anderen genießen. Es braucht dazu eine inklusive Gesprächskultur und dialogisches Lernen. Es ist ein Prozess. Später mag dann tatsächlich ein genossenschaftlicher Gemeinsinn, im Englischen ‚Co-operative Commonwealth‘ entstehen. Und darum geht’s doch.

Die Rechtsform ‚Genossenschaft‘ ist zwar bestens geeignet, sich diesem Ziel in einem Unternehmen oder Projekt zu nähern. Aber letztlich geht’s nicht um Rechtsformen, sondern Ideale des zusammen Arbeitens und Lebens. Insofern ist Genossenschaft für mich eine Metapher, was größeres als eine Rechtsform. Nämlich das, was tatsächlich im täglichen Miteinander passiert.

Ich setze auf Transformation: Genossenschaften sind Mutmacher, Hoffnungsträger im Kleinen, Zukunftswerkstätten, die ausstrahlen und sagen, gemeinsam schaffen wir eine bessere Welt. Gemäß dem Slogan ‚act locally, think globally‘.

Frage: Was denkst du über den heutigen Stand von Genossenschaften?

Was für ein weites Feld das geworden ist. Es reicht von ganz unten bis ganz oben. Unten die ‚Urban Gardening‘ Ansätze: im Saarland sind das Gemeinschaftsgärten, interkulturelle Gärten, Guerillagärten, Selbsterntegärten. Ganz oben die altehrwürdige Montan-Stiftung-Saar, Besitzerin der saarländischen Stahlindustrie. Dazwischen sieben Bürgerenergie-Genossenschaften, 1 Schülergenossenschaft, 2-3 Seniorengenossenschaften, 1 Buchladen und 1 Druckerei, 2 Saarbrücker Taxigenossenschaften, daneben einiges an alteingesessenen Genossenschaften, Kredit-, Wohnungsbau-, und landwirtschaftliche Genossenschaften zum Beispiel.

Vor ein, zwei Generationen dachte man an die DDR und unpersönlich-bürokratische Großunternehmungen, wenn der Name ‚Genossenschaft‘ fiel. Das hat sich geändert. Genossenschaften etwa in den Bereichen Energie, Wohnen, Gesundheitswesen und Digitalwirtschaft wirken heute sympathisch. Aber der nächste Schritt fehlt. 2015 hatte die Linksfraktion im saarländischen Landtag vergeblich einen Antrag eingebracht, im Land eine Modellregion im Sinne der Gemeinwohl-Ökonomie zu entwickeln.

Frage: Was ist ganz kurz zusammengefasst dein genossenschaftlicher Lebenslauf?

Hilfe, wo anfangen.

Wie viele Saarländer meiner Generation erinnert man sich als Kind an die Märkchen der Konsumgenossenschaft „Allgemeiner Saar-Konsum“ (ASKO). Und Mitte der 1970er Jahre an Klaus Novy, Guru damals der wiederentdeckten Genossenschaftsidee. So seinen Diavortrag zu Wohnungsgenossenschaften im Roten Wien der 1920er Jahre. An die Saarbrücker Zukunftswerkstatt Saar, einem Netzwerk aus sechs selbstverwalteten Betrieben und Projekten. Höhepunkt sicher das große Bierzelt ‚Erste saarländische Alternativmesse 1985‘. Da wurde sogar ein Videofilm drüber gemacht. Dann der Sprung nach Übersee. Die Jahre im Navajoreservat Arizonas und die Korbflechter-Kooperative der Paiute Indianerinnen. Mein Verdacht war, Karl Marx hatte dort Niemand gelesen. Aber die Idee der Kooperative hatten sie drauf. Seit wann? Seit immer?

Dann Mitglied einer Lebensmittel (food) Kooperative in Tucson/Arizona und Minneapolis/Minnesota. Minnesota im oberen Midwesten, Herzkammer des amerikanischen Genossenschaftswesens. Die amerikanische Dissertation zum Einfluss der neuen sozialen Bewegungen und Genossenschaften auf die SPD in den 1980ern. Die Beratertätigkeit in der Linksfraktion im Saar-Landtag und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Saar zu Wirtschaftsdemokratie in den 2010er Jahren. Und gerade die Vorbereitung einer Ausstellung zum Kampf gegen den Ruf nach der starken Hand und für Arbeiterkooperativen anlässlich 90 Jahre spanischer Bürgerkrieg 2026 – in Saarbrücken. Warum Saarbrücken? Keine Landsmannschaft aus Deutschland kämpfte, in Relation zur Bevölkerungszahl, in so großer Zahl auf Seiten der spanischen Republik und gegen General Franco wie die Saarländer.

Frage: Was ist dein Genossenschaftsbild, z.B. Schulze-Delitzsch, Pfeifer oder Raiffeisen.

Ich bin Pluralist. Heute gibt es nicht mehr die eine Kraft, die alles reißen kann. Deshalb wird Vernetzung zum Schlüssel. Alle, die guten Willens sind und miteinander können, ohne die unterschiedlichen Milieus aus denen sie kommen zu leugnen, sollten zusammen arbeiten. Raiffeisen etwa ist historisch eine sehr erfolgreiche Bewegung geworden. Und das freut mich. Doch als Heimat würde ich zwei andere Traditionen benennen. Die Arbeiterbewegung und Ferdinand Lassalle – mit ihren Säulen Gewerkschafts- und Genossenschaftsbewegung. Sowie in Deutschland Oswald von Nell-Breuning – ich habe ihn einmal erlebt – und die katholische Soziallehre. Und in Frankreich die Tradition der Arbeiterpriester einschließlich Henri Lefebvre und sein L’autogestion-Ansatz. Die Studenten des Mai 68 in Paris waren davon inspiriert und ebenso der Aufstand bei der Uhrenfabrik LIP im Besancon der 1970er Jahre.

Heute brauchen wir breite Bündnisse, um die Demokratie zu verteidigen, die uns Progressiven nicht genügt. Da würde ich den Kanzler gerne mal zu dem befragen, was er 2022 als neuer CDU-Chef erklärt: „Das alte Versprechen der christlichen Soziallehre und der evangelischen Sozialethik ist bis heute uneingelöst“, so Merz. „Die Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Produktivkapital unserer Volkswirtschaft“.

Ganz praktisch, bei der Vorstellung ‚Genossenschaft‘ zitiere ich gerne Burghard Flieger. Seit den frühen 1980er Jahre treibt er die Genossenschaftsidee in Deutschland mit vorantreibt. Er sagt, Genossenschaften haben vier Hauptmerkmale. Das Förderprinzip: nicht die Kapitalverwertung, sondern die Nutzerorientierung, die Befriedigung von Bedürfnissen der Mitglieder steht im Vordergrund. Das Identitätsprinzip: zwei Gruppen, die sich sonst im Markt gegenüberstehen wie Mieter und Vermieter, werden identisch, geben ihre einseitige Rolle auf. Das Demokratieprinzip: unabhängig von der Einlage hat in der Mitgliederversammlung jedes Mitglied eine Stimme. Und schließlich das Solidaritätsprinzip: zumindest beim Aufbau und in der Krise muss auf die ausschließliche Durchsetzung der eigenen Interessen verzichtet werden. Und wer austritt, erhält nur den ursprünglich eingezahlten Geldbetrag zurück. Eine Werterhöhung stärkt die Genossenschaft. Macht Sinn.

Frage: Was sollte eine Gruppe, die eine Genossenschaft gründen will, unbedingt mitbringen?

An die eigene Geschichte denkend, es macht ein Unterschied, ob man als junger Mensch oder gestandener Erwachsener so was beginnt. Als Junger brauchst du Enthusiasmus, Naivität, Idealismus. Sonst springst du nicht. Als Älterer kommen vielleicht gleichberechtigte Fragen. Gibt es gutes Marketing? Gibt es die reale Aussicht, dass eine anfangs schwer zu vermeidende Unterkapitalisierung nicht chronisch wird? Wird man gut leben können – wenn man sich einlässt auf das Projekt? Kann aber auch sein, dass man in der Rückschau einfach sagt, war ja ’ne tolle Erfahrung damals. Gut, dass ich das erlebt habe.

Der ehemalige Leiter des Saarbrücker ISO Meinungsforschungsinstituts, Daniel Bieber, fasst Herausforderungen des Arbeitens in selbstverwalteten Projekten zusammen. Denn nicht alles ist Gold, was glänzt: Die Gefahr der Selbstausbeutung, wenn der Markt ungehindert auf die innerbetriebliche Organisation durchschlägt. Stundenlange Vollversammlungen und Meetings nach dem Motto, es wurde zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von Jedem. Informelle Führer, die es formal nicht gibt, die sich aber einschleichen. Werden Einzelinteressen durchgesetzt, die mit der Berufung auf das Gesamtinteresse geschickt kaschiert werden? Stimmt das Menschenbild: möchte wirklich Jede(r) proaktiv selbstbestimmt handeln? Oder genießt man nicht auch die entlastende Entfremdung nach dem Motto: ‚lass‘ die doch machen, dann sind die auch schuld und ich habe meine Ruhe‘.

Genossenschaften brauchen also engagierte, lernfähige Mitglieder. Wobei die Organisationsstruktur helfen kann. Ein wichtiger Gründungsvater der U.S. Verfassung, James Madison, meinte: ‚ambition must be made to counteract ambition‘. Wenn Menschen sind wie sie sind, dann sollten Strukturen bestehen, die den Egoismus in Schach halten. Also die Gewaltenteilung. Das gilt gerade bei größeren Genossenschaften. Da sollte es Vorstand, Aufsichtsrat, und Gewerkschaft & Betriebsrat geben. Alle GenossInnen können für alles kandidieren, aber nicht zur gleichen Zeit.

Bei Klein-Genossenschaften kann Job Rotation helfen, um verschiedene Rollen und Anforderungen im Projekt schätzen zu lernen. Im Saarbrücker selbstverwalteten Fahrradladen der 1980er und 1990er Jahre wurde getauscht. Mal Verkauf und Beratung hinterm Tresen, dann ‚hands on‘ Anpacken beim Reparaturservice, dann Buchhaltung, dann Einkauf oder Vernetzung in der Szene. Auch die Verbundenheit mit einer gemeinsamen sozialen Bewegung – Ökologie, Feminismus, Gewerkschaftsbewegung u.ä. – ist der Achtsamkeit untereinander zuträglich. Es mag sogar sinnvoll sein, am Anfang als Gruppe ganz ohne Rechtsform oder als einfacher Verein zu agieren. Bis zu dem Punkt, wo Selbstsicherheit und Einsicht sagen, eine Genossenschaft ist jetzt hilfreich.

Frage: Was wären deine Forderung an Politik in Bezug auf das Genossenschaftswesen?

Der eben genannte James Madison bemerkte auch, ‚wenn Menschen Engel wären, bräuchte man keine Regierung‘. Das mag stimmen. In unserer Welt aber fehlt es bisweilen an Bildung, einer Kultur des Gemeinsinns, und zum Helden, der einfach voranschreitet, den Kopf weit aus dem Fenster hängt, und das Richtige tut, sehen sich die Meisten auch nicht geboren. Es wäre auch zu viel verlangt. Hier kommt eine unterstützende Infrastruktur ins Spiel.

Die Saar-Politik könnte darauf drängen, dass Uni und HTW im Saarland einen Schwerpunkt Wirtschaftsdemokratie in den Wirtschaftswissenschaften etablieren. Den gibt es bislang nicht. Im saarländischen Wirtschafts- oder Arbeitsministerium wäre eine Stabsstelle Belegschaftsbetriebe & Genossenschaften & Mitarbeiterbeteiligung einzurichten. Aufgaben wären Koordination bereits existierender Programme der Wirtschaftsförderung und die Entwicklung neuer Programme – mit dem Ziel der Förderung von Arbeiterselbstverwaltung und -mitbestimmung. Wichtiger Aspekt wäre die Schaffung eines Beteiligungsfonds für bedrohte Unternehmen und bei Neugründungen. Wir brauchen eine Telefonnummer, einen zentralen Ansprechpartner, wo man weiß, dort bekomme ich Hilfe. Das gibt’s auch nicht.

Auf der Ebene des Regionalverbands Saarbrücken, hier wohnt ein Großteil der Saarländer, wurde 2018 ein Wirtschaftsentwicklungsverein gegründet. Es geht um Vernetzung verschiedener Akteure mit Zielen wie Standortattraktivität fördern und Fachkräfteverfügbarkeit sichern. Heute hat der Verein zahlreiche Mitglieder, ein Erfolg. Aber die progressiven Parteien auf Stadt- und Regionalverbandsebene, die alle für die Gründung stimmten, haben wenig beigetragen, daraus progressive regionale Wirtschaftsförderung zu machen. Es bleibt eine Ironie, dass im Gründungsjahr der Deutsche Städte- und Gemeindebund eine große Dokumentation ‚Genossenschaften und Kommunen‘ vorstellte.

Es gibt eine Institution, die hat sich positioniert, die Arbeitskammer des Saarlandes. Das ist relevant – es gibt nur vier Arbeitskammern in Europa: Luxemburg, Wien, Bremen, Saarbrücken. Seit den 1980er Jahren hat sie das Thema Wirtschaftsdemokratie in vielfältiger Weise immer wieder aufgegriffen. Und seit etwa 2020 einen Schwerpunkt ‚Genossenschaften und Mitarbeiter als Unternehmensnachfolger‘ gesetzt. Hier hat sich was bewegt.

Die aktuelle Bundesregierung – das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz – sucht die Modernisierung des Genossenschaftsrechts in drei Bereichen. Förderung der Digitalisierung bei Genossenschaften; Beschleunigung der Genossenschaftsgründung einschließlich Schaffung einer Datenbank über die zu beteiligenden genossenschaftlichen Prüfungsverbände; Maßnahmen gegen eine missbräuchliche Verwendung der Rechtsform.

Politik kann helfen, die kulturelle Hegemonie in der Gesellschaft Richtung Demokratie und Empathie zu verschieben und dem Streben nach Macht Grenzen zu setzen. Dass es normal wird, wenn Leute zusammen stehen und ‚Gemeinwesen‘ leben. Dann braucht’s auch keine Helden mehr.

Frage: Schaffen wir das?

Die Herausforderungen sind enorm. Der 2025 verstorbene Papst Franziskus hatte es so zusammen gefasst: ‚Diese Wirtschaft tötet‘. Und die Stimmung wird nicht besser. In Deutschland brach erst die Ampel zusammen, jetzt gibt es zunehmende Spannungen in der verbliebenen demokratischen Mitte selbst. In USA wurde mit dem aktuellen Präsidenten eine Ära des national-autoritären Kapitalismus eingeleitet, der auch international in Abschwung, Disruption und Desaster Management enden mag. Wo dann selbst grundlegende private oder staatliche Anbieter für Essen, Energie, Wohnen, Gesundheit fehlen. Stellen wir uns für einen Moment vor, wir steuern auf ein solches Szenarium der verschärften Instabilität für uns und die Welt zu.

Dann reicht der Ruf ‚Demokratie verteidigen‘ längst nicht aus. Sondern die Demokratie ist durch Politik positiv auszufüllen, auf der Höhe der Zeit zu halten. Andernfalls entsteht ein Vakuum, welches Kräfte von rechts außen ausnutzen werden. In einer Welt sich überlappender, zuspitzender Krisen und zusammenbrechender wirtschaftlicher und politischer Systeme wäre der hier skizzierte Ansatz – solidarisches Wirtschaften, Genossenschaften, kollektive Selbstorganisation – mehr als eine Alternative zu den Ungerechtigkeiten, die es schon immer gab. Es wäre die einzige humane Überlebensmöglichkeit – und sogar eine Vision, die Hoffnung macht. Die uns aus der Erfahrung fortlaufender Abwehrkämpfe zur Erhaltung des Erreichten herauszuholen vermag. Bürgern, Beschäftigten, und Graswurzel-Netzwerken Handlungsspielräume einräumt. Den demokratischen Parteien, welche die Rolle als ‚Kümmerer‘ betonen, neuen Sauerstoff zuführt.

Ein Beispiel dazu kommt aus den USA, was verwundern mag angesichts des brutalen und Angst verbreitenden Abbaus staatlicher Institutionen und Hilfen durch die Trump Administration. Staatliche Beschäftigte selbst demonstrieren eine Kultur von Mut, sogar Freude, und organisieren Gegenwehr. Ein neues, wichtiges Netzwerk ist FUN, ‚Federal Unionists Network‘. Das Netzwerk aus Beschäftigten inzwischen dutzender staatlicher ‚Agencies‘, Veteranen-Services, Umweltschutz, Gesundheitsämtern, Infrastruktur etc. kämpft für einen öffentlichen Sektor, der demokratisch, transparent, und ‚Community‘- orientiert agiert. Die Bewegung involviert ganz verschiedene Gewerkschaften, Koalitionen unterschiedlichster ‚Agencies‘, und neue Partnerschaften jenseits bekannter Organisationsmodelle. (Chris Dols, Alissa Tafti. Https://nonprofitquarterly.org/federal-workers-are-organizing-for-democracy-from-the-inside-out – Non Profit News, 25. Juni 2025).

Trump, Putin, Xi, und Kim Jong-un eint das Autoritäre. Und doch gibt es wesentliche Unterschiede. Was in USA an Gegenwehr noch möglich ist, ist in Nord-Korea, Russland, und China heute ausgeschlossen.

Frage: Zurück zur Zukunft der Genossenschaften im Saarland und darüber hinaus. Wie siehst du die?

Wie schon kurz erwähnt, direkte Beteiligung ist heute wichtig, In dreifacher Hinsicht. Mehr direkte Demokratie in der Wirtschaft für Arbeitsplatzsicherheit und selbstbestimmtes Leben. Denn wenn internationale Anteilseigner die lokale Wirtschaft besitzen, dann wird die lokale Wirtschaft die internationalen Anteilseigner bedienen. Siehe Ford Saarlouis oder Halberg-Guss. Aber wenn den Saarländern die Wirtschaft gehört, dient die Saar-Wirtschaft dem Saarland.

Mehr direkte Demokratie ist auch der Schlüssel gegen Rechtspopulismus. Wer Dinge selbst miterlebt, ist eher gewappnet gegen ‚Fake News‘, und wer Mitbestimmung praktisch erfährt, möchte sie behalten und nicht fort delegieren an die starke Hand.

Drittens, wenn mehr wehrhafte Demokratie eingefordert wird, darf es nicht so kommen, dass die einen die Kriegsgewinnler sind und die anderen alles zahlen. Beteiligung der Beschäftigten und Bürger kann das verhindern.

Zur Einordnung: In den letzten 100 Jahren gab es bereits viele Praxisbeispiele und Konzepte zu Beteiligung und Basisdemokratie, in Europa und Nord-Amerika. Das Rote Wien, Kibbutz/Israel, die Arbeiter-Kooperativen zu Beginn des spanischen Bürgerkriegs, Mondragon im Baskenland, der britische Lucas-Plan, LIP und L’autogestion, rotes Bologna, Greater London Enterprise Board (GLEB), Cooperative Commonwealth Ansatz in Kanada, Minnesota und Nord-Dakota, Meidner Plan in Schweden, Marcora-Gesetz in Italien, um einige zu nennen.

Wer groß denken möchte, zitiert heute sicher das Abkommen zwischen der größten Industriegewerkschaft der USA, USW, und dem weltgrößten Genossenschaftsverbund, Mondragon. Die Idee ist, zwei alte Säulen der Arbeiterbewegung international zusammen zu bringen, Gewerkschaften und Genossenschaften. Gerne erinnert man sich an die Aussage des alten USW Chefs Leo Gerard: ‚wir können heute nicht FORD in eine Genossenschaft umwandeln. Aber mit den Zulieferbetrieben können wir anfangen‘.

Der amerikanische Soziologe C. Wright Mills prägte 1959 den Begriff ’soziologische Imagination‘.

Wie weit geht das mit der Basisdemokratie? Eins ist klar, Ansätze zum ‚New Deal‘ oder ‚Green New Deal‘ passen da nicht rein. Auf das damals erreichte möchten wir zu Recht nicht verzichten, aber es waren top-down staatliche, bis hin zu paternalistischen, Ansätze. Der Politiker Gregor Gysi, der Sozialphilosoph Jürgen Habermas und der Mitbegründer des amerikanischen Magazins ‚Dissent‘ Martin Walzer haben Beiträge geliefert, wie man bei dem Versuch, den Sozialstaat zu sozialisieren, weiterkommt. Damit beeinflusst der genossenschaftliche Gedanke alle Gesellschaftsbereiche.

In der Krise bleibt oft nur die Kunst, die den Finger hebt und anmahnt. Blues, Jazz, und Flamenco sind Beispiele dafür. Die Kritik des Blues am Status Quo kommt sanft daher. Er bewahrt sich seine Menschlichkeit und Hoffnung, gleitet nicht ab in ethnischen, religiösen, nationalen oder Markt-Fundamentalismus, in Hass und Rache. Die improvisationsfreudige Virtuosität des Jazz erlaubt dem einzelnen Musiker individuelle Freiheit bis zum Anschlag. Und doch ist er sensibel eingebettet in Harmonie und Stimmigkeit der Jazz-Combo. Das Gleichgewicht zwischen Freiheit und Solidarität bleibt gewahrt. Der Flamenco kennt die Erfahrung von Demütigung und Benachteiligung. Flamenco ist ursprünglich Klagegesang der Gitanos. Aber es gibt diese Transformation bei der Aufführung. Trotz allem lässt sich der Flamenco die Lust am Leben, die Leichtigkeit und Fröhlichkeit des Moments nicht nehmen. Es braucht diese undogmatische, radikale Sicht auf die Dinge, Leidenschaft und Optimismus, um die Zukunft der Genossenschaften zu gestalten.

Frage: Was würdest du uns noch gerne erzählen?

Zum Schluss möchte ich an sechs Saarländer erinnern, die sich in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich für mehr Mitarbeiterbeteiligung und Genossenschaften in unserem Bundesland eingesetzt haben. ‚Wellenbrecher‘, die ’nein‘ sagten zu neoliberaler Transformation und dadurch Mut machten.

Günter Gard war Betriebsratsvorsitzender, Hunger-Streikender, und Monate-langer Betriebsbesetzer bei der Burbacher Drahtzieherei Georg Heckel Anfang der 1980er Jahre. Er betont die unglaubliche Unterstützung der ‚Heckel-Frauen‘ im Gespräch.

Herbert Deister war seinerzeits Saar-Bezirksleiter der Gewerkschaft Holz und Kunststoff (GHK). 1986 setzte er zusammen mit der Belegschaft ein Mitarbeiter-Beteiligungsmodell bei der Fenster- und Fassaden-Firma Petri in Bexbach durch. Ein selbstverwalteter Betrieb im Handwerk mit 100 Beschäftigten plus 10 Azubis, wie er sagt.

Mahmut Celik war langjähriger Betriebsratsvorsitzender der Brebacher Gießerei Halberg Guss. Infolge der Insolvenz war Celik wesentlich mit dabei, ein Konzept und Netzwerk für Mitarbeiterbeteiligung bei Halberg Guss voranzutreiben. Er meint, bei einem stärkeren Engagement des Landes gäbe es Halberg Guss heute noch.

Michael Quetting, Gesundheits- und Krankenpfleger, ab 2008 Gewerkschaftssekretär und von 2019 bis 2022 ver.di-Pflegebeauftragter für das Saarland und Rheinland-Pfalz. Wiederholt schlug er explizit die genossenschaftliche Rechtsform als geeignet für Krankenhäuser in Arbeitnehmerhand vor.

Werner Schaeffer war über Jahrzehnte hinweg Anwohner, Ombudsmann, Mentor, und Aktivist in der Wohnungsbau-Genossenschaft Albrecht Herold – Alte Schmelz e.G., St. Ingbert – und Vorläufer-Initiativen. Wir haben sehr lange erfolgreich durchgehalten, resümiert er.

Dr. Simone Peter ist Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energie e.V. (BEE). Davor Co-Vorsitzende der Bundes-Grünen, Abgeordnete im saarländischen Landtag, und Saar-Ministerin für Umwelt, Energie, und Verkehr. Sie sieht die bürgernahe Energieversorgung mit Erneuerbaren Energien seit Anbeginn als Treiberin der Energiewende – von den Bürgerwindparks über die Solaranlagen auf Haus- und Gewerbedächern bis hin zu Energiegenossenschaften, die heute Strom, Wärme und Mobilität für die Menschen in der Region anbieten. Dadurch wurde die Energieversorgung stark demokratisiert.

Frage: Was ist dein nächstes Projekt?

Eine Ausstellung/Retrospektive/Vernissage zu Jose Luis Rey Vila, Kampfname SIM. Er war andalusischer Maler. Und das Gesicht des kulturellen Widerstands gegen die Militärs und General Franco zu Beginn des Spanischen Bürgerkriegs 1936/37. 2026 jährt sich der Kriegsausbruch zum 90. Mal. Fast 250 Saarländer eilten damals nach Spanien, um als Freiwillige der Republik zur Seite zu stehen. Keine Landsmannschaft aus Deutschland kämpfte, in Relation zur Bevölkerungszahl, in so großer Zahl auf Seiten der Republikaner wie die der Saarländer.

SIM ist Pluralist, arbeitet mit verschiedenen Gruppen zusammen. Er zeichnet und malt Bilder, die zu Postern wurden. Es ist ein doppelter Kampf, den inneren und äußeren. Gegen die autoritär-faschistischen Feinde der Republik. Und für die Demokratie des Landes. Das ist alles brandaktuell, und das machen wir klar.

Eine Hausnummer war es schon, damals: 18.000 Arbeiterkooperativen in Spanien, eine einmalig hohe Zahl unter den Versuchen der letzten 100 Jahre, Basisdemokratie in Europa umzusetzen. Trotzdem: nie hat es eine Ausstellung auf dem spanischen Festland oder in Deutschland zu SIM gegeben. Geben wir SIM ein Gesicht und würdigen diesen weitgehend vergessenen spanischen Künstler. Bis zu 170 Originale von SIM stehen für die Ausstellung in Saarbrücken im Sommer 2026

zur Verfügung.

Frage: Was machst du jetzt im Anschluss?

Höre Jose Merce’s ‚La Vida Sale‘ und begleite den Song auf der Kistentrommel (Cajon). Drei Schläge pro Sekunde. Danach ein Karlsberg Bier.